Mehr als nur ein ökologischer Fußabdruck: Bedeutung und Mehrwert von Nachhaltigkeit und Design

Alle sprechen über Nachhaltigkeit. Aber was bedeutet das überhaupt und was hat das mit Design zu tun? In diesem Artikel erfährst du, warum es wichtig ist, die Grundlagen zu verstehen und einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit zu werfen.

Definition und Verständnis von Nachhaltigkeit

Begriffsherkunft

Back to the roots: Der Nachhaltigkeitsbegriff hat seinen Ursprung u.a. in der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Als ressourcenökonomisches Prinzip (damals: „nachhaltende Forstwirtschaft“) entstand der Begriff im Kontext der damals übernutzten Wälder. Grundgedanke war, von den Erträgen und nicht der Substanz zu leben – also nur so viel Holz zu schlagen, wie auch in derselben Zeit nachwachsen kann und damit die Selbsterhaltung des Waldes zu gewährleisten. Jedoch stand dabei der Umweltschutz selbst nicht im Fokus, als viel mehr die Sicherung der menschlichen Existenz – denn Holz war zu dieser Zeit ein wichtiger Baustoff und Energieträger. Der vom Club of Rome veröffentlichte Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ aus dem Jahre 1972 stellt hingegen die Grundlage des heutigen Nachhaltigkeitsdiskurses dar und prägt noch heute das Verständnis von Nachhaltigkeit.

Problematik des heutigen Nachhaltigkeitsdiskurses

Nachhaltigkeit als Begriff ist mittlerweile nicht nur ein Sammelbecken für eine große Zahl an gesellschaftlich durchaus relevanter Ideen und Leitbilder, sondern auch ein beliebtes Verkaufsargument geworden. Nachhaltigkeit suggeriert Unbedenklichkeit, Umweltfreundlichkeit, ein reines Gewisses und soll somit den Konsum fördern. Dabei wird meistens Nachhaltigkeit aber nicht genauer definiert – eine Gefahr für Greenwashing, die die Green Claims Directive bald stärker eindämmen will. Es ist also enorm wichtig, konkret zu definieren, was Nachhaltigkeit für das jeweilige Unternehmen bzw. Produkt eigentlich bedeutet und dann glaubwürdig zu kommunizieren.

Annäherung über Nachhaltigkeitsmodelle

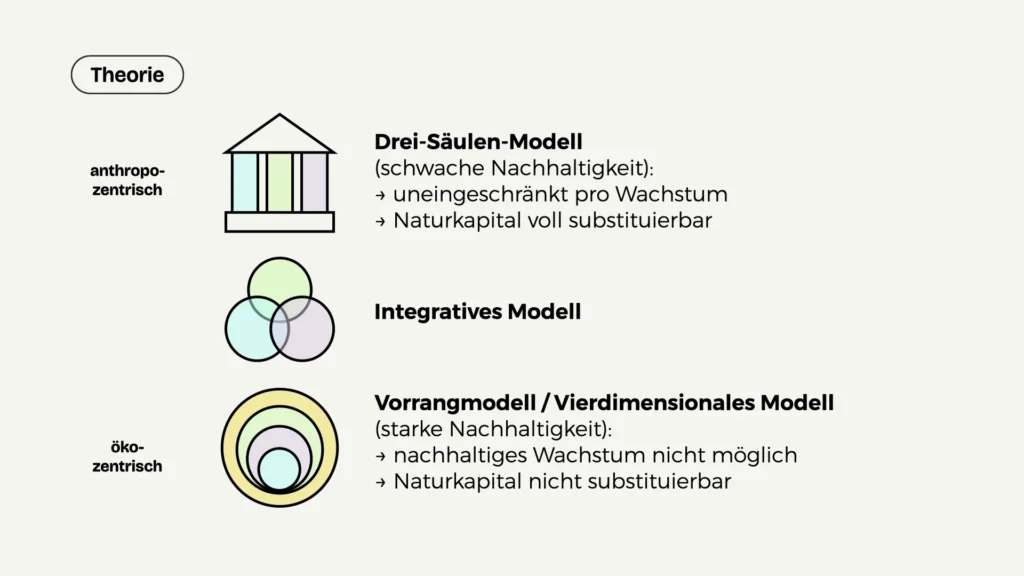

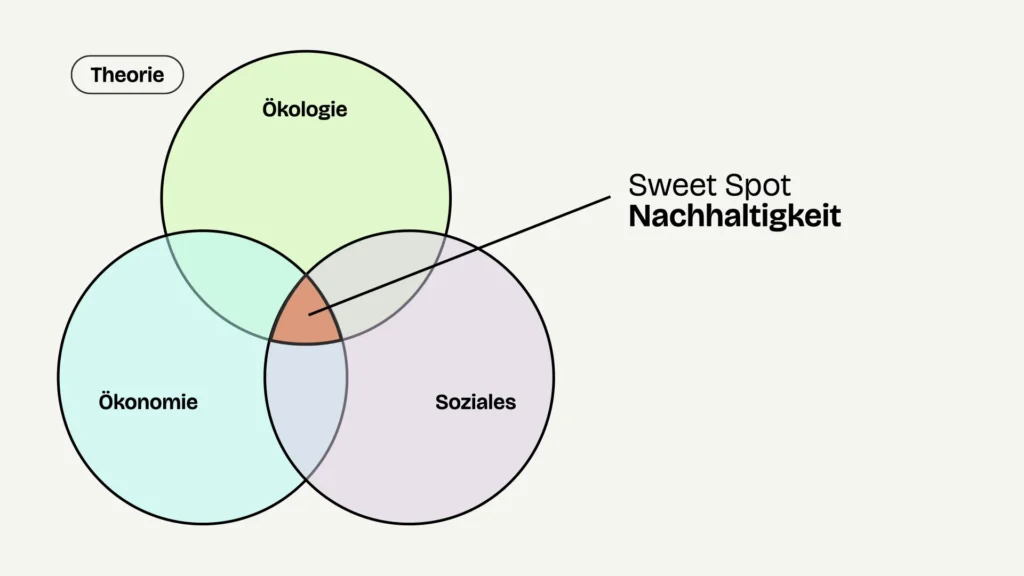

Nachhaltigkeitsmodelle können dabei helfen, die Vielschichtigkeit des Begriffs greifbar zu machen. Dabei wird Nachhaltigkeit dadurch erreicht, dass alle Faktoren bzw. Dimensionen in Einklang gebracht werden. Die unterschiedlichen Modelle variieren in der Anzahl der berücksichtigten Faktoren – und auch in der Weltanschauung. So stehen Wachstum und Umwelt entweder in Zielharmonie (anthropozentrisches Weltbild) oder im Zielkonflikt zueinander (ökozentrisches Weltbild).

Unterschied zwischen schwacher und starker Nachhaltigkeit

Bei der schwachen Nachhaltigkeit wird davon ausgegangen, dass natürliches Kapital (wie Ressourcen und Ökosysteme) durch künstliches Kapital (wie Technologie oder Infrastruktur) ersetzt werden kann. Konkretes Beispiel: Ein abgeholzter Wald könne demnach durch technische Lösungen wie einem CO₂-Filter kompensiert werden. Wirtschaftliches Wachstum und technologischer Fortschritt gelten als zentrale Mittel zur Lösung ökologischer Probleme.

Starke Nachhaltigkeit sieht natürliches Kapital als nicht oder nur begrenzt ersetzbar an. Natürliche Ressourcen müssen geschützt und erhalten werden, da ihr Verlust nicht vollständig kompensiert werden kann. Beispiel: Ein zerstörter Regenwald kann durch Technik oder Aufforstung nicht in seiner ursprünglichen Funktion ersetzt werden.

Während das klassische Drei-Säulen-Modell ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichwertig und unabhängig voneinander darstellt, zeigt das integrative Modell eine Abhängigkeit der einzelnen Aspekte – beide basieren jedoch auf einer schwachen Nachhaltigkeit (anthropozentrisch). Eine starke Nachhaltigkeit (ökozentrisch) wird hingegen beim Vierdimensionalen Modell und Vorrangmodell vorausgesetzt. Letzteres bezieht auch die Kultur als zusätzlichen Faktor ein. Wie du siehst, bietet jedes dieser Konzepte eine eigene Perspektive darauf, wie nachhaltiges Handeln definiert und umgesetzt werden kann.

Dimensionen der Nachhaltigkeit

Ökologische Tragfähigkeit

Ziel: negative Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt zu reduzieren oder sogar umzukehren – zum Beispiel durch Nutzung erneuerbarer Ressourcen, Verringerung von Emissionen

Soziale Gerechtigkeit

Ziel: Förderung der Gleichheit aller Menschen, Gerechtigkeit zwischen den Generationen

– zum Beispiel durch mitarbeiterzentrierte Unternehmensführung, geschlechterneutrale Bezahlung

Ökonomische Effizienz

Ziel: tragfähiges Wirtschaften, das nicht ausschließlich auf Profitmaximierung aus ist, Reinvestierung in Zukunft – zum Beispiel durch Reinvestition der Gewinne in zukunftsfähige Projekte oder moderne, ressourcenschonendere Technik und/oder Konzentration auf langfristige Gewinne statt kurzfristige Profite

Nachhaltigkeit: mehr Prozess als Ziel

Und jetzt möchte ich etwas provozieren: Eine 100%ige Nachhaltigkeit gibt es nicht. Alles, was wir tun, hat einen Impact auf der Welt und beansprucht Ressourcen. Aber ist das kein Grund, gleich komplett das Handtuch zu werfen. Viel mehr sollten wir aus diesem Schwarz-Weiß-Denken ausbrechen und den Perfektionismus an dieser Stelle sein zu lassen. Denn: Jeder Schritt zählt.

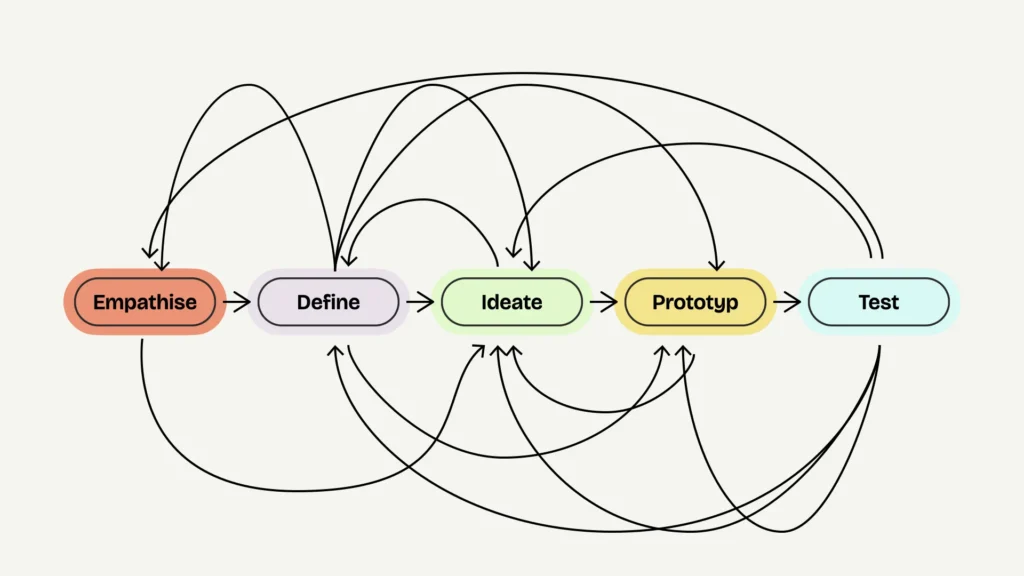

Nachhaltigkeit kein endgültiges Ziel, sondern ein Weg der gegangen werden muss. Jedes Projekt muss individuell betrachtet werden. Denn der Kontext entscheidet darüber, wie eine bestmögliche Lösung aussehen kann. Außerdem entwickeln sich Branchen, Materialien, Produktionsbedingungen und Erkenntnisse stetig weiter. Was gestern als nachhaltig galt, muss es morgen nicht mehr sein. Bei Nachhaltigkeit geht es also viel mehr darum, Entscheidungen im Laufe des Projekts zu durchleuchten, kontinuierlich zu hinterfragen und zu verbessern.

Nachhaltigkeit und Design: Zusammenhang und Mehrwert

Was hat Nachhaltigkeit mit Design zu tun? Im Grunde alles: Denn wir leben in einer von Menschen gestalteten Welt. Design ist meinungsbildend und der Übergang zum Manipulativen ist fließend. Wenn wir eins von Onkel Ben (aus dem Film Spidermann) lernen konnten, ist es, dass aus großer Kraft, große Verantwortung folgt. Um einen positiven Beitrag zu leisten, sollte Design verantwortungsvoll eingesetzt werden – zumindest ist dies mein eigener Anspruch.

„Designerinnen und Designer sind in hohem Maße mitverantwortlich dafür, wie unsere Welt gestaltet wird. Design prägt, Design ist Vorbild und schafft neues Bewusstsein. Design verbraucht Ressourcen – manchmal mehr, manchmal weniger. Dem nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit der Umwelt und mit den Menschen, die noch über Generationen in dieser Welt leben können sollen, muss Design gerecht werden.“

Ein Zitat aus der „Charta für nachhaltiges Design“ der Allianz deutscher Designer (AGD)

Dabei ist nachhaltiges Design ist weit mehr als die Wahl umweltfreundlicher Papiere und Druckereien – es ist ein ganzheitlicher Prozess, der kontinuierliche Verbesserung in den Fokus rückt. Designer und Designerinnen haben eine zentrale Rolle, da sie durch fundierte Beratung maßgeblich beeinflussen, welche Ressourcen genutzt und unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt werden. Dies bedeutet nicht nur eine Verantwortung für ökologische Aspekte, sondern auch für soziale Gerechtigkeit und faire Produktionsprozesse.

Gutes Design vereint Ästhetik mit ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit: Es schafft langlebige, ressourcenschonende Lösungen, die wirtschaftlich erfolgreich sind und gleichzeitig Umwelt sowie Gesellschaft positiv beeinflussen. Durch transparente Kommunikation und bewusste Entscheidungen helfen Designer und Designerinnen Unternehmen, verantwortungsvolle Marken zu etablieren und ihre Markenidentität zu stärken. Die freiwillige Selbstverpflichtung – wie etwa die „Charta für nachhaltiges Design“ – dokumentiert diesen Anspruch und zeigt, dass nachhaltiges Gestalten ein langfristiger Wert und kein kurzlebiger Trend ist.

Veränderungen erfordern Kreativität, Mut, Klarheit und vor allem gute Kommunikation auf Augenhöhe. Mit meiner Arbeit und diesem Artikel möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, den Wandel mitzugestalten. Und das Schönste ist, dass wir das gemeinsam tun können.